COME PIETRO, COME PAOLO…

SUL LAGO DI GALILEA, SULLA VIA DI DAMASCO

Come Pietro, come Paolo

Due dei tanti personaggi che nel Nuovo Testamento hanno incontrato Gesù. Pietro ha conosciuto Gesù anche durante la sua vita terrena, ma ciò che li accomuna è l’aver incontrato il Cristo Risorto, come ci testimonia lo stesso Paolo: «apparve a Cefa… ultimo fra tutti apparve anche a me» (1Cor 15,5.8). I testimoni della resurrezione hanno sicuramente avuto un dono grande. Talvolta i ragazzi si domandano perché Gesù non ci appaia a noi risorto come apparve a Pietro, Paolo e tante altre persone. Sarebbe più facile credere. La sfida sta nel far comprendere loro che Cristo, seppur in modalità diverse, lo si può davvero incontrare anche oggi. Non ci apparirà risorto, nel senso che non lo percepiremo con i cinque sensi, ma possiamo avvertire la sua presenza con i sensi spirituali. Noi adulti sappiamo bene cosa voglia dire incontrare Cristo, ma non riusciamo a spiegarlo ai più giovani, perché non è spiegabile: è un’esperienza interiore così particolare, unica e bella che non ci sono le parole per descriverla. L’unica prova indiretta di questo incontro che possiamo e dobbiamo offrire ai ragazzi è la

nostra testimonianza di vita. Un adulto, un educatore che ha incontrato il Risorto lo si riconosce. La stessa testimonianza degli apostoli è la prova indiretta più importante della Resurrezione: pur di non negare di aver visto il Risorto hanno preferito morire.

Sul lago di Galilea, sulla via di Damasco La testimonianza dell’adulto, quella in particolare dell’educatore, non è però sufficiente a suscitare la fede nei giovanissimi. Sicuramente ne rimangono incuriositi e si rendono più disponibili ad una ricerca, ma è indispensabile che facciano esperienza diretta del Signore. In qualche momento e in qualche luogo preciso, così come fecero Pietro sul Lago di Galilea, Paolo sulla via di Damasco e tutti gli altri. Così come abbiamo fatto noi adulti.

Quali sono i luoghi in cui si può incontrare il Signore? Direi essenzialmente tre: la liturgia e l’adorazione eucaristica; l’ascolto della Parola di Dio; il servizio. La liturgia è il momento solenne in cui cielo e terra si congiungono e noi possiamo pregustare la bellezza della vita eterna. Una liturgia ben curata, senza troppi orpelli, che faccia percepire il sacro può essere davvero il luogo dell’incontro col Risorto. Così come l’adorazione eucaristica, che della liturgia è un’appendice: non manchino mai per i giovani momenti di adorazione, soprattutto nei campi estivi ed invernali e in particolari occasioni come i ritiri. La Parola di Dio, se letta e pregata con fede, è un altro luogo in cui Dio ci parla e parla al cuore dei giovani. Importante offrire dei momenti di meditazione delle Sacre Scritture agli adolescenti, durante i quali insegnare loro come ci si mette in un atteggiamento di ascolto, perché arrivino magari alla meditazione quotidiana del vangelo del giorno. Infine il servizio. Questo aspetto credo che sia il più carente nelle nostre comunità parrocchiali. Si fa fatica a trovare servizi per i giovanissimi che non siano l’aiuto-catechista. Qualsiasi tipo di servizio ci pone in un atteggiamento di attenzione verso coloro che serviamo e ci fa sperimentare che c’è più gioia nel dare che nel ricevere. Ci dà quindi l’opportunità di sentirsi vicini al Signore che ha donato la sua vita per noi.

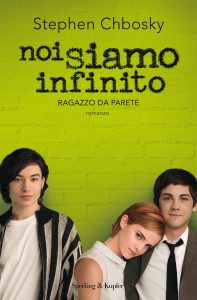

*a cura di Luigi Cioni* Nel 1999 è stato pubblicato un romanzo che ai tempi appariva destinato ad un pubblico giovanile e distratto, pronto ad assumere solo le dimensioni emozionali del racconto e capace solo di rinverdire i pruriti dell’adolescenza.

*a cura di Luigi Cioni* Nel 1999 è stato pubblicato un romanzo che ai tempi appariva destinato ad un pubblico giovanile e distratto, pronto ad assumere solo le dimensioni emozionali del racconto e capace solo di rinverdire i pruriti dell’adolescenza.

autocentramento sull’io non porti ad una crescita equilibrata, abbiamo già visto come solo la dimensione della relazione ci renda capaci di andare oltre la somma degli individui, per la fondazione di un NOI autentico. Abbiamo

autocentramento sull’io non porti ad una crescita equilibrata, abbiamo già visto come solo la dimensione della relazione ci renda capaci di andare oltre la somma degli individui, per la fondazione di un NOI autentico. Abbiamo